영조를 둘러싼 폐위 주모자들과 진압자들 간의 혁명과 반혁명의 갈림길의 소용돌이에서 예천군이 조선 후기 한때 현(縣)으로 강등되며 과거(문과)길이 막혔던 예천의 암흑기 10~20년의 시대상을 밝혀낸 글이 ‘예천문화’제37집(2025 예천문화원 간)에 실려 이채롭다.

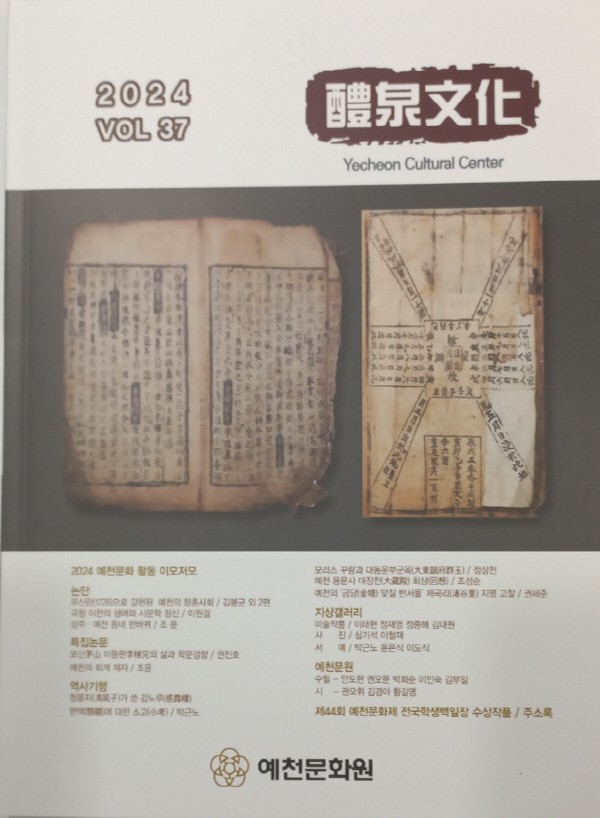

‘무신란(1728)으로 강현된 예천의 향촌사회-무신창의록(예천편)을 중심으로’란 제목으로 역사학자인 김봉균 철학 박사(백촌한국학연구원)의 소논문이다. 이 글은 1728(戊申)년 3월 영조 왕위 계승에 의혹을 제기하는 소론(少論)과격파 이인좌 정희량과 일부 남인이 가담해 영조 퇴위와 노론을 제거하려고 한 정변(政變)이다. 소현세자 증손 이탄을 왕으로 추대한다면서 전국적인 대규모 반란을 일으킨 것이다.

반란군을 진압한 《무신창의록》 중에서 예천 민병대격인 예천군문(軍門)을 중심으로 글을 쓴 김 박사의 글에 따르면 숙종 사후 소론과 남인(南人)이 지켜주던 세자 경종(景宗1720∼1724 재위)이 후사 없이 4년 만에 죽자 노론의 비호를 받던 세제(世弟) 연잉군이 왕위에 올랐는데, 그가 영조(英祖)다. 경종 독살설이 퍼지고 나아가 영조 김씨설까지 등장하여 혈통까지 의심받게 되자 문경에 살던 이인좌(농암) 조세추(산북) 일족과 안음(현 함양)에서 순흥(현 영주)으로 이주해 온 정희량과 칠곡에서 예천에 이주해 온 유학자 이윤사가 가담했다.

안동 영주 예천 등 경상도 북부 유림 양반들은 무신난이 일어나자 자발적으로 민병대(의병)를 조직해 반란 진압에 공을 세웠다. 반란 초 예천 사회는 역적과 충신의 갈래에 서 있었다. 예천의 사족들은 영조의 편에 섰다. 그러나 연루자들로 받을 처벌을 면했을 뿐 이후 영남 남인의 벼슬길이 끝내 막혀버린 직접적인 계기가 되었다.

정희량 등과 사돈이던 맛질 안동권씨들과 금당실 박성옥이 주동이 되어 그해 4월1일 예천향교에 200여 명이 모여서 충의(忠義)와 근왕(勤王)을 결의 하고, 부대를 편성했다. 지휘부에 대장 박성옥, 부장으로 전 현감 권만추 등이다. 지휘부 70인 중 예천의 함양박, 안동김, 진성이, 예안김, 의성김 등 5 문중이 35인이었는데, 유력한 문중인 원주변씨 미울김씨 들이 불참했다. 민병대원격인 첨정(의병)이 924인이 된 비교적 큰 규모다. 남야 박손경의 부친인 박성옥은 당시 대과에 급제하고도 관직에 진출하지 못하고 있었다. 반란 진압 이후 당하관이 됐다.

난이 실패하자 예천 이윤사도 체포돼 한성에서 처형되고 가족은 노비가 되고 재산은 몰수됐다. 이윤사가 살던 예천도 그해 4월25일 책임을 물어 (통일)신라 시대부터 군(郡)이 된 예천군이 예천현으로 강현(降縣)되었다. 10년간 계속된 강현의 여파로 그 후 20년간 예천에서는 문과 급제자가 없고 관직 진출이 막혔다.

예천의 사족들은 반역 수괴 정희량, 조세추, 이윤사와 교유하고 지냈다는 의심으로부터 벗어날 수 있었으나 공신에 오른 이는 1명뿐이다. 근왕 명분은 거창했으나 실제로는 제대로 전투를 하지 않아 임흥주가 거창 우수령 전투에 종군하였다가 전사한 기록뿐이다.

다만 예천군 향리 신분의 군관이었던 장위규는 이인좌의 외종(外從) 조세추 일행을 생포한 공로로 양반으로 신분이 격상되고 문경 산북면 조세추의 땅을 사패지(賜牌地)로 받았다. 단양 장씨였던 그는 산북에 세거한 인동장씨 장대규의 재종제로 본관을 바꾸어 입적했다.

예천인들은 무신난 진압에 참여함으로서 임진왜란 때 곽재우 장군과 화왕산성 전투에 참여한 임진의병 공로에 이어 예천이 충의의 고장으로 불리게 됐다.